「地域フォーミュラリの策定とバイオシミラーについて」

地域の医療で使用が推奨される医薬品を提示する「地域フォーミュラリ」。医療の標準化や薬剤費の適正化を期待してフォーミュラリを策定している地域が、少しずつ増えてきています。バイオシミラーについても、これまでの実績とエビデンスの蓄積によりフォーミュラリが策定され、薬剤費適正化への貢献が期待されています。今回は、日本で初めての地域フォーミュラリ策定の主体を担った地域医療連携推進法人 日本海ヘルスケアネット代表理事の島貫隆夫先生をお招きし、地域フォーミュラリの策定プロセスや運用についてお話を伺いました。

(対談日:2025年9月18日)

日本初の地域フォーミュラリ

~医療者の意見を尊重して策定~

黒川 山形県酒田地域では、日本で初めて地域フォーミュラリを策定されました。その経緯についてお伺いさせてください。

島貫 酒田地域に限った話ではありませんが、医療資源・財源は非常に限られており、医療の効率化と適正化は喫緊の課題でした。各病院や診療所で努力はしていましたが、個々での努力では限界がみえていました。そこで、前代表理事の栗谷義樹先生を中心に、地域全体の最適化、医療資源の効率化・適正化と地域外への資産流出防止を目的に、地域の医療機関で連結決算とする考えを取り入れた「地域医療連携推進法人日本海ヘルスケアネット」を2018年2月に設立しました。設立時は酒田市の三師会、山形県・酒田市病院機構、3つの医療法人、2つの福祉法人の9法人が参加しました。そして、設立後まもなく、酒田市薬剤師会から地域フォーミュラリ策定の提案があったのが始まりです。

当時、地域フォーミュラリを策定した事例がなかったのでまさに暗中模索でしたが、幸運なことに、現在、日本フォーミュラリ学会の理事長を務められている今井博久先生に外部評価委員として参加いただけたので、助言を得ながら策定を進めていきました。そして、2018年11月に、プロトンポンプ阻害薬(PPI)とα-グルコシダーゼ阻害薬(α-GI)のフォーミュラリの運用を開始しました。

黒川 地域全体で医療資源の効率化を図る動きの中で、薬剤師の先生方からご提案があったとのことですが、どのようなプロセスでフォーミュラリを策定されているのでしょうか。

島貫 3つの検討組織による議論を経て案を策定し、日本海ヘルスケアネット理事会が承認するというプロセスで作成しています。

1つめの組織は、調剤薬局と病院の薬剤師で構成する「地域フォーミュラリ検討会」です。検討会では、各薬剤の薬効、体内動態、相互作用、副作用などを報告されているデータから比較して、推奨薬の原案を作成します。私たち医師は、各薬剤について体内動態などの詳細までは十分に理解できていませんので、薬の専門家である薬剤師の力は非常に大きいと感じています。この検討会で、2つから3つ程度に推奨薬の候補が絞られます。

この原案をもとに、上位の「地域フォーミュラリ作成運営委員会」で案を策定します。運営委員会は、酒田市薬剤師会、酒田市医師会、日本海総合病院、外部評価委員などで構成されており、中核病院や診療所の医師、有識者の意見を反映して案を作成します。

作成された案は、さらに上位の「地域フォーミュラリ協議会」で検討します。協議会には、行政や保険者も参加しており、医療者以外の視点も含めて最終案を作成します。

そして、最終案を日本海ヘルスケアネット理事会で承認して、運用が開始されます。

黒川 薬剤師、医師の先生だけでなく行政や保険者も参加されており、まさに地域全体で策定されておられるのですね。推奨薬を検討するポイントはありますでしょうか。

島貫 まず、対象疾患ですが、地域フォーミュラリでは地域全体の医療を対象としていますのでコモンディジーズ(日常診療で遭遇する頻度の高い疾患)を対象としています。稀少疾患や新薬は対象外で、実際の推奨薬もジェネリックまたはバイオシミラー(BS)となっています。

推奨薬の選定にあたっては、有効性や安全性のほかに、各地域での使用率も重要な指標としています。有効性や安全性の比較で推奨薬の候補とならない場合でも、ある地域での使用率が高い薬剤を推奨薬から除外することは、その地域の診療方針を無視したものになり適切とは言い難いです。実際、フォーミュラリの策定でそのようなケースがあったため、その地域で使用率が高い薬剤を第3推奨薬として残したことがあります。その後、第1・第2推奨薬の使用率が徐々に高くなり、第3推奨薬の使用率が低下していきましたので、フォーミュラリ見直しの際に、その薬剤は推奨薬から外すことになりました。

黒川 地域の診療方針を尊重しながら、時間をかけてより良い案を策定されているのですね。

島貫 各地域の特性があると思いますので、それを尊重してフォーミュラリを策定していくと、皆さんから信頼されて運用がうまく進むのではないかと思います。

黒川 逆に反発などはなかったのでしょうか。

島貫 「医師の処方権のはく奪ではないか」という声はありました。しかし、処方権をはく奪するのではなく、推奨薬を決めるだけで、その薬を処方するかの判断は医師に権利があるということを丁寧に説明していくことで、理解を得られ参加する先生が多くなっていきました。加えて、推奨薬決定のプロセスはすべて開示していますので、透明性の高さも理解を得られる要因になったと思います。

また、運用を開始した当初は、推奨薬の処方が思ったほど進みませんでした。フォーミュラリに対する理解が低かったこともありますが、対策として、日本海総合病院では電子カルテで推奨薬以外を選択すると、アラートが出て推奨薬と推奨する理由が表示されるようにしました。こうすることで、推奨薬の処方が増えていきました。

バイオシミラーの地域フォーミュラリ

~バイオシミラーに対する理解が得られた状況で策定~

黒川 BSのフォーミュラリも策定されていると伺っています。

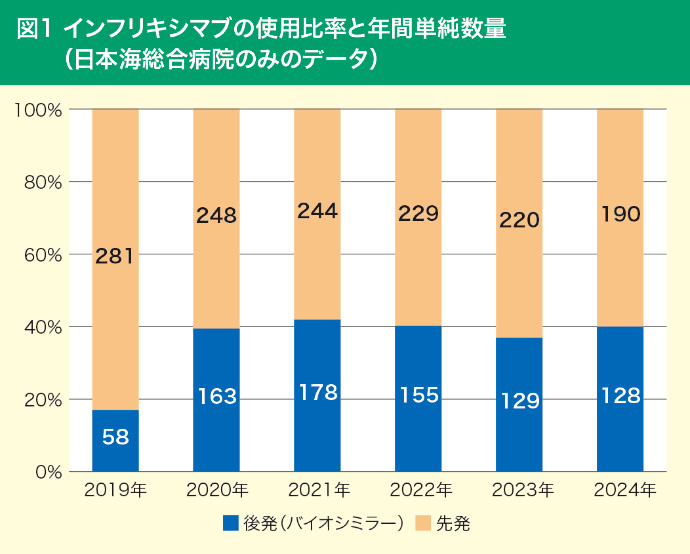

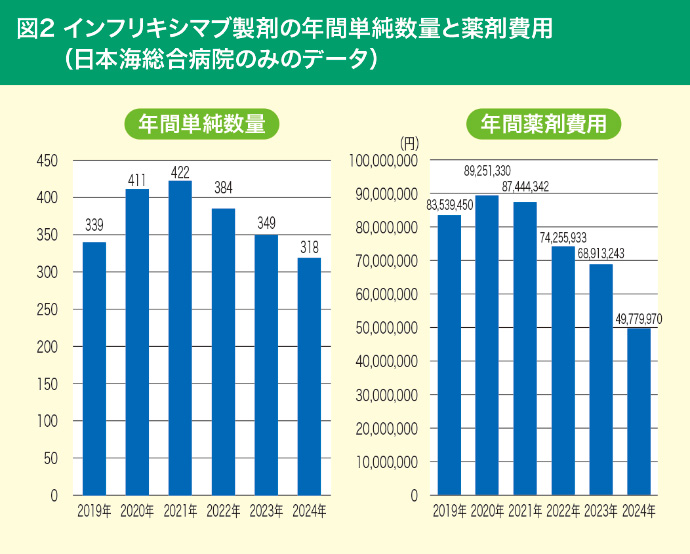

島貫 今井博久先生より、インフリキシマブについてBSを推奨薬にしてはどうかと提案を受け、2019年6月からインフリキシマブBSを推奨薬としたフォーミュラリの運用を開始しました。日本海総合病院のみのデータですが、インフリキシマブBSの使用率は運用開始時20%程度でしたが翌年には40%程度まで増加しました(図1)。ただ、関節リウマチに対しては使用率が伸びたものの、炎症性腸疾患に対しては患者負担が変わらないこともあり、使用率は伸び悩みました。薬剤費は2019年の約8,300万円から2024年には約5,000万円となり、約3,300万円が削減されました(図2)。

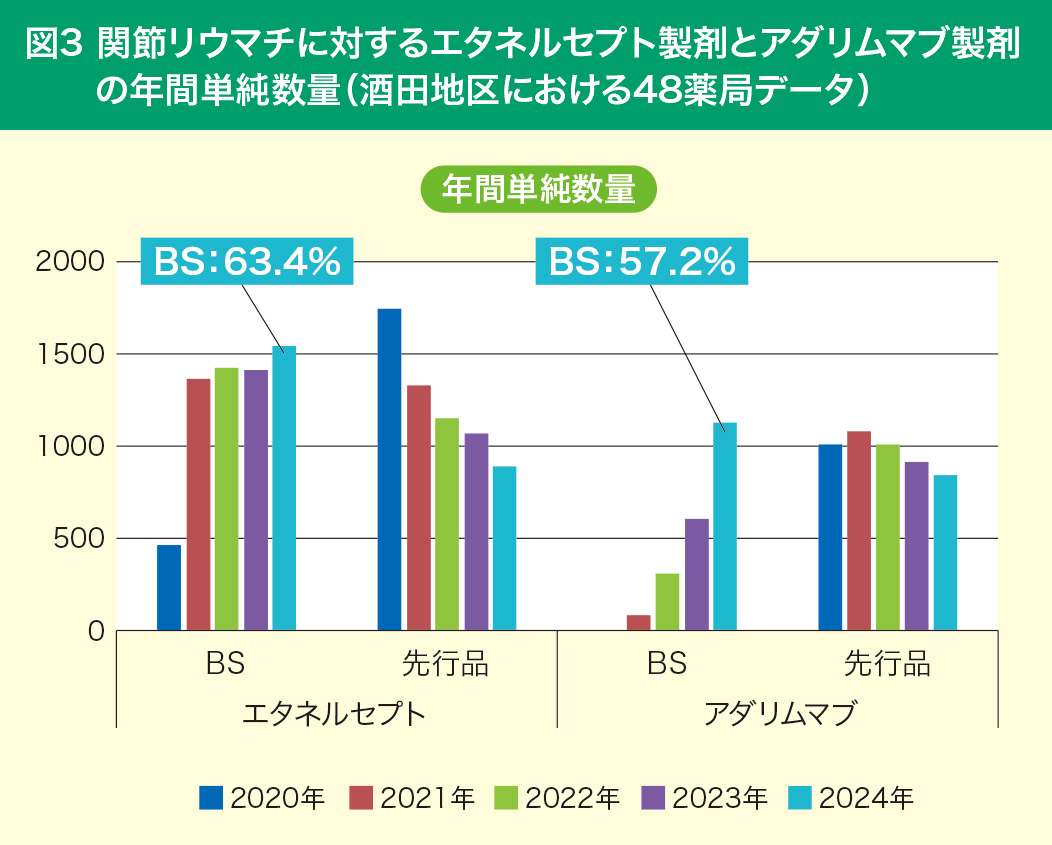

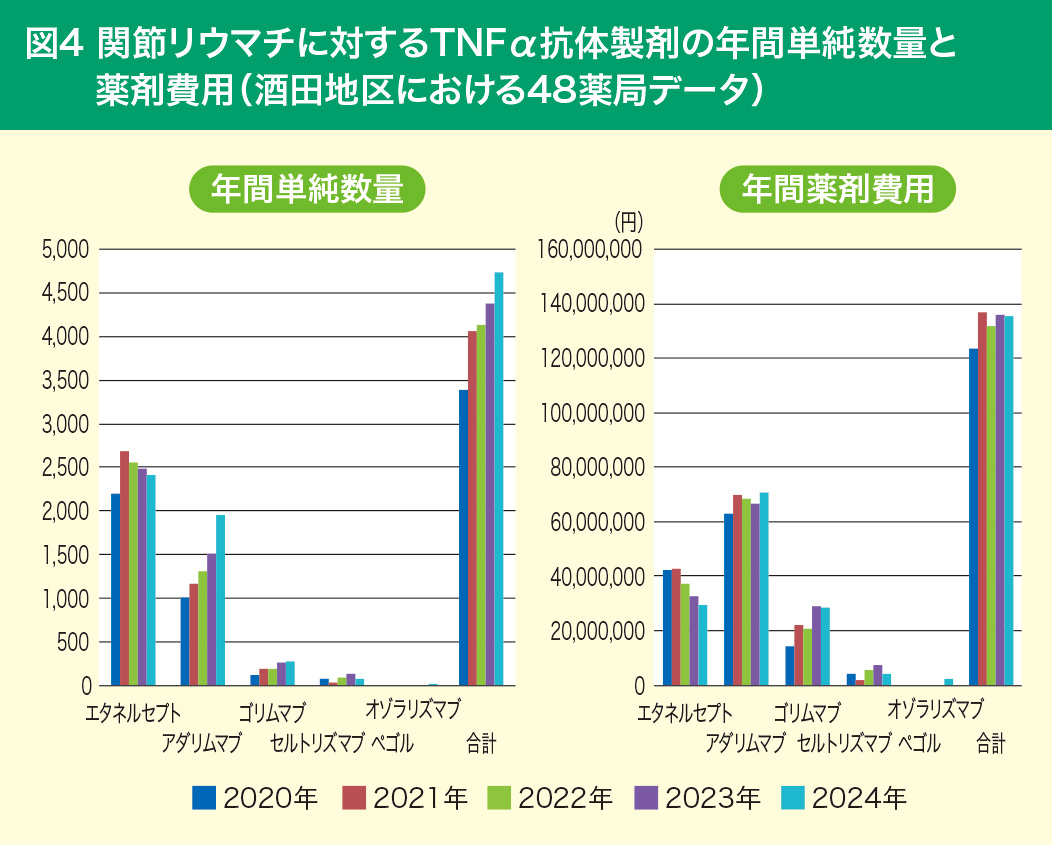

その後、インフリキシマブのフォーミュラリ策定から5年ほど経過したので、ほかのBSについても過去5年間の酒田地域における使用率のデータを解析しました。すると、エタネルセプトは2020年20.7%だったのが2024年には63.4%に、アダリムマブは2020年0%だったのが2024年には57.2%に増えており、BSについて一定の理解が得られている状況が分かりました(図3)。また、BSを含むバイオ医薬品の薬剤費をみると使用量が増えているにもかかわらず5年間でほとんど変化はなく(図4)、BSの薬剤費適正効果の高さを実感しました。これらのことから、BSのフォーミュラリを策定するには良いタイミングだと判断し、2025年6月に関節リウマチを対象としたTNFα抗体製剤、インスリン製剤、テリパラチドについて地域フォーミュラリの運用を開始しました。もちろん、BSのフォーミュラリ策定のプロセスはこれまでと変わりありません。今後、地域でBSの使用が促進されることを期待しています。

黒川 BSについて一定の理解を得られた状況になったのでフォーミュラリを策定されたとのことですが、まだBSが普及していない段階では難しいでしょうか。

島貫 その段階だと、BSとは何かというところから始める必要があります。これはフォーミュラリでは解決できませんので、策定しても運用はうまくいかないと思います。

黒川 当協議会でもBSについて理解を得ることには難渋していますので、おっしゃるとおりかと思います。

薬剤費の適正化だけではないフォーミュラリの効果

~医療安全、災害対策、流通改善~

黒川 地域フォーミュラリの効果は、どのように検証されていますか。

島貫 酒田地域では、クラウドを利用した調剤情報共有システムを導入しています。このシステムには、酒田地域の保険薬局の約80%、47の保険薬局が参加しており、調剤情報を共有することで併用禁忌や重複投与などをチェックすることができます。このデータから薬剤費適正効果を解析して、地域フォーミュラリのアウトカムを評価しています。解析した薬剤費適正効果ですが、9薬効群(プロトンポンプ阻害剤(PPI)、α-グルコシダーゼ阻害剤(α-GI)、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)、HMG-CoA還元酵素阻害薬、ビスホスホネート製剤、抗ヒスタミン薬、ARB/Ca拮抗薬配合剤、神経障害性疼痛緩和薬、抗ヘルペスウイルス薬)について、47薬局の試算で5年間で約2億2,000万円、酒田地域全体では年間3億円以上と推測されました。医療機関、患者さん、保険者の負担が軽減しているのは間違いないと思います。

黒川 3億円というのは、インパクトが大きいと思います。

島貫 これだけの数字になったのは、地域全体で効率化することの重要性を示していると思います。また、フォーミュラリを運営していくなかで、薬剤費適正化以外のメリットもみえてきました。

1つ目は、医療安全・医療の質の向上です。2023年12月から睡眠薬のフォーミュラリを策定したのですが、転倒などの副作用についてさまざまなデータを比較して、安全性にかなり配慮して推奨薬を選定しました。このことは転倒防止などの医療安全に繋がり、医療の質の向上に貢献していると考えています。

2つ目は、災害対策です。能登半島の災害時には、医薬品供給車両であるモバイルファーマシーが活躍しましたが、搭載できる薬剤の種類・量は限られています。地域フォーミュラリが策定されていれば、搭載する薬剤の種類・量の選定も容易になり、効率的に支援が可能になると思います。

3つ目は、流通の効率化です。ARBのフォーミュラリを策定したとき、酒田地域では規格違いを含めて何種類の製品が流通していたと思いますか。

黒川 見当がつきませんが、20種類くらいでしょうか。

島貫 約260種類です。人口13万人の地域に260種類です。これほど非効率的なことはないと思います。地域フォーミュラリが運用されれば、流通する薬剤数は削減され、流通が効率化されると思います。実はフォーミュラリの運用開始時は、供給リスクとして原薬の供給元や製造工場の分散状況についても検討し、製品名での推奨をしていました。しかし、医薬品供給不足の問題が生じ、医薬品の入荷が困難な状況となったため、現在は製品名までは指定していません。ただ、本来はメーカー指名で推奨するのが望ましいと考えており、製品名での推奨が再開できないか検討しています。

また、全国には卸が1つもなく、ほかの地域の卸が配送している地域もあります。こういう地域には、フォーミュラリによる流通効率化の効果は大きいと思います。

黒川 医療者や患者さんだけでなく、卸などにもメリットがあるということで、導入して困ることはなさそうですね。

島貫 全国で地域フォーミュラリを策定しているのは25ヵ所で、検討中のエリアを入れても40ヵ所くらいになります。フォーミュラリの導入地域が増えれば、メリットもより明確にみえてくると思います。

骨太方針に地域フォーミュラリの推進が記載

~全国に普及されるか注目~

黒川 経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太方針2025)に、地域フォーミュラリの策定を推進することが記載されました。

島貫 今後、国がどのように推進していくのか注目していますが、一番望ましいのは診療報酬で評価されることだと思います。ただ、診療報酬でどのように評価するのかが難しいようで、議論は進んでいないようです。

黒川 大きな薬剤費適正効果が得られるのであれば、診療報酬で評価されても良いのではないかと思いますので、今後の動向に注目が集まると思います。これから地域フォーミュラリを導入しようとしている方々に何かアドバイスはありますか。

島貫 フォーミュラリには、病院フォーミュラリと地域フォーミュラリがあり、病院フォーミュラリは導入している医療機関は多いと思います。私たちは地域フォーミュラリから始めたのですが、病院と地域では扱う疾患や重症度などが異なります。始めにお話ししたように、地域フォーミュラリではコモンディジーズを対象に、地域の事情を考慮して策定するのが良いと思います。2025年4月から施行された「かかりつけ医機能報告制度」で示されている40疾患は、地域フォーミュラリの対象疾患の参考になると思います。私たちも、そのうち半分くらいはフォーミュラリを策定できないか検討しています。

また、フォーミュラリのアウトカムを評価できるようにすることも大切です。酒田地域では調剤情報共有システムが運用されていたため、薬剤適正効果を解析することができました。全国的に電子処方箋が普及すればデータ解析も容易になると思いますし、現状でもレセプトデータなどから解析することができるように、国の後押しに期待をしています。

黒川 本日は、医療費の適正化という難題に対して、新しい希望をいただく話を伺うことができました。医療の質の向上や流通効率化なども期待でき、患者さんにとっても安心して医療を受けられる環境が整うのではないかと期待しています。本日は、どうもありがとうございました。

島貫 こちらこそ、ありがとうございました。

●島貫 隆夫(しまぬき たかお)

略歴

1980年5月 山形大学医学部卒業 同附属病院 研修医

1983年5月 南カリフォルニア大学医学部留学

1988年12月 山形大学医学部附属病院 助手

1993年4月 山形県立日本海病院心臓血管外科 医長

2003年3月 山形大学医学部第二外科 助教授

2004年7月 山形県立日本海病院 副院長

2008年4月 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 副院長

2014年4月 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 院長代理

2016年4月 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 病院長

2023年4月 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 理事長

●黒川 達夫(くろかわ たつお)

1973年千葉大学薬学部卒業後、厚生省(当時)入省。薬務局 監視指導課等を経て、WHO職員。その後、科学技術庁、厚生省大臣官房国際課、新医薬品課、安全対策課長、大臣官房審議官等を歴任、2008年退官。その後千葉大学大学院薬学研究院特任教授、2011年より慶應義塾大学薬学部大学院薬学研究科教授。2016年より日本バイオシミラー協議会理事長。博士(薬学)。